News

ニュース

こんにちは。札幌の就労準備型放課後等デイサービス「トランジットジュニア」です。

就労準備型放課後等デイサービス「トランジットジュニア」は、将来の就職に向けて、13〜18歳(中高生)の世代が必要な働き方・働くスキルを学べる場所です。

先日、ふとXを眺めていると、

こんな動画が流れてきました。

なんだこれは……( ゚Д゚)

文字を打つ速度が早すぎて、目が追いつかない…!

トランジットジュニアでもタイピングが早い子たちは多いけれど、

この驚異的な速さは一体…?

気になったこの動画、実は「タイピング日本一」を決める大会、

Realforce Typing Championship の切り抜き動画でした。

Realforce Typing Championshipとは?

Realforceが主催するタイピング日本一を決める大会です。

オンライン予選を勝ち抜いた成績上位者たちが、東京の会場に集まりタイピングの腕を競います。

動画のサムネイルにも映っていた女性、miri選手。

彼女は「タイピングクイーン」と呼ばれるほどの実力者で、この大会でなんと4連覇を達成しているそうです!(すごすぎる!)

最近、タイピング対決で学生にボコボコにされている私。

miri選手からタイピング上達のヒントを得られるのではないかと、インタビュー記事を読み漁りました。

その中で特に印象的だったのは、以下の言葉です。

―――「タイピングって結構精神的なものが関わってくるので、『もうムリだー』となっている時に打ち続けても結果が出にくいんです。そういう時はすぐやめてしまった方が良くて、調子が戻ってきたらまた記録を狙う感じですね。」

なるほど!

タイピングにはメンタル面の影響もあるのかぁ。

たしかに、ジュニアでトップレベルに速いOくんも、

「学校で何かあると、その日は調子が上がらなくて良い記録が出ない」と話していました。

「今日はなんだか…」という日は、無理をせずタイピングを休むという選択肢も大切だと感じました。

また、miri選手は初心者に向けたアドバイスもしてくれています。

―――「初心者だったら、まずはキーボードに触れる習慣を付けることが大事」

本当にその通りだと思います。

よく保護者の方から、

「どうやったらタイピングが速くなれますか?」と質問を受けるのですが、

私の答えはいつもこうです。

「練習あるのみです!」

キーボードを触る習慣さえあれば、

気づいたときにはきっと、

「あれ?私、いつの間にか速くなってる…」となるものです。

だからこそ、まずはキーボードに触れる習慣をつけること!

これが大事だと思います。

さて、先ほどの「Realforce Typing Championship」は毎年1回開催されているようです。

トランジットジュニアの子どもたちは、普段からタイピングランキングを意識して練習しています。

タイピングを競い合うことに慣れている彼らなら、

いずれジュニア内での競争だけでは満足できなくなり、

日本一を目指すようになる子も出てくるかもしれません…!!

もしかしたら、将来ジュニアの子どもたちがこの大会に出場しているかも…?

そう考えるとワクワクが止まりませんね✨

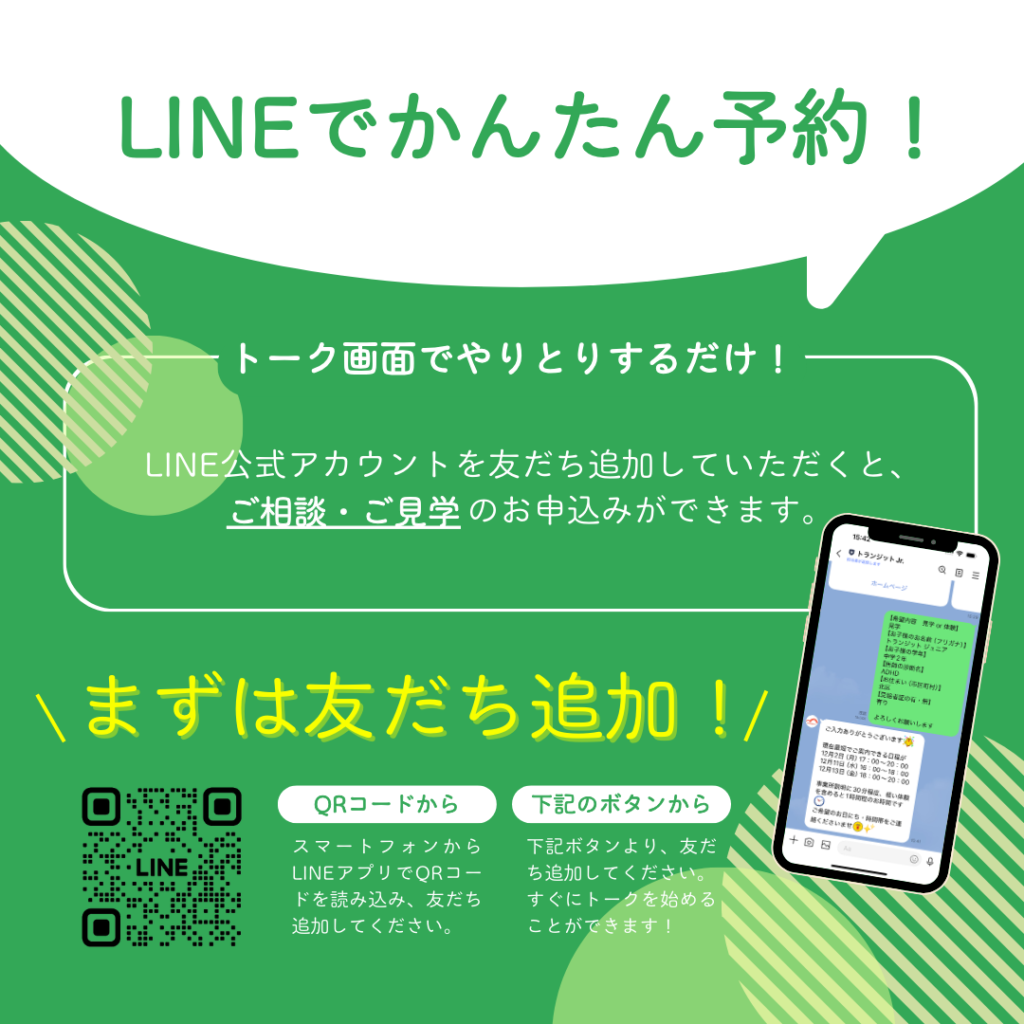

現在、札幌の就労準備型放課後等デイサービス「トランジットジュニア」では、将来の就職に向けて学びたい中高生の方やその保護者のみなさま、学校やクリニックのご担当者様からの見学・利用体験・ご相談・ご質問などを随時受け付けております。 障害者手帳や療育手帳をお持ちでない方も、医師の診断があればサービスを利用することができますので、お気軽にお問い合わせください。

〒001-0039

北海道札幌市北区北39条西5丁目1-1

TEL:011-299-2026

FAX:011-299-2026

E-mail:info[at]transit-jr.net

※[at]を@に書き換えてください

Contact

お問い合わせ

障害者手帳や療育手帳をお持ちでない方も、医師の診断があればサービスを利用することができますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせで頂いた個人情報の取り扱いにつきましては、こちらをご覧ください。

トランジットジュニア、トランジットジュニアlitならびにトランジットグループは「北海道を代表する企業100選」に選出されました。